長期優良住宅

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられた優良な住宅のことです。

具体的には、耐久性や耐震性、省エネルギー性、維持管理のしやすさなどに優れた住宅で、国が定めた基準を満たし、所管行政庁の認定を受けたものを指します。

Long-term Quality Housing

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられた優良な住宅のことです。

具体的には、耐久性や耐震性、省エネルギー性、維持管理のしやすさなどに優れた住宅で、国が定めた基準を満たし、所管行政庁の認定を受けたものを指します。

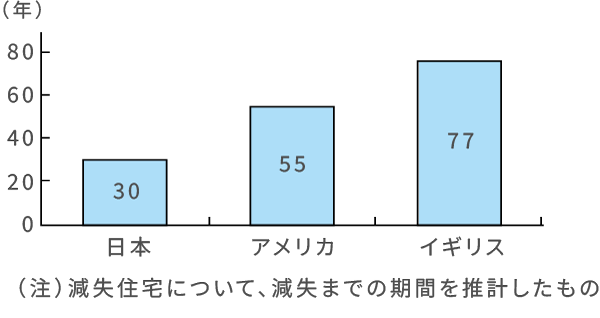

家を建てるなら、だれもが「長持ちする家」を建てたいと思いますが、戦後に建てられた日本の木造住宅の寿命は約30年と、イギリスの約77年、アメリカの約55年に比べると短くなっています。

日本の家屋は、他の国と比較して、短いサイクルで建て替えられていることがわかります。

また、日本においては、1981年以降に建築された住宅が約6割を占める一方、1950年以前に建設された住宅は5%以下となっています。

これに対して、欧米、特にイギリスにおいては、1950年以前に建設された住宅が4割を超えるなど、長期にわたって住宅が活用されています。

デザインやコストダウンなどを優先し、家屋を長持ちさせる設計や長耐久建材の開発・使用に取り組む業者は少なく、高温多湿環境の日本で長持ちする家を造ろうと考えると、かなりの手間とコストがかかってしまいます。また、購入者への長持ちする住宅の説明も難しく、安価で見栄えの良いローコスト住宅の販売が優先されてきたためではないでしょうか。。。

住宅を購入する際の住宅ローン減税が控除対象で、一般住宅では控除が受けられます。

また、長期優良住宅・低炭素住宅の場合も控除があります。

※下記は、国土交通省の住宅ローン減税のHPです。 詳細はそちらからご確認ください。

認定を受けるには、住宅性能を現した「性能項目」があり、それらに適合していると判断し、申請をすることにより認定、控除対象となります。

性能項目には数項目あり、それぞれに様々な等級や適合内容が定められています。

下記は、簡単に記述しておりますので詳しくはコスモ・コーポレーションまでご相談・お問い合わせください。ご説明いたします。

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

※通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

※大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

※構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。

※更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

※・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。

省エネルギー性

数必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

※省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

※地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

【戸建て住宅】75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

【共同住宅】55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)

※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積

※戸建て住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、戸建て住宅55㎡、共同住宅40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 ※維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。 ※少なくとも10年ごとに点検を実施すること。